Le monastère de Saint-Just

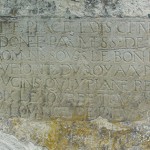

L’objet que nous présentons aujourd’hui est une gravure de la fin du XIXe siècle représentant le monastère de Saint-Just de Romans.

L’objet que nous présentons aujourd’hui est une gravure de la fin du XIXe siècle représentant le monastère de Saint-Just de Romans.

Pour la plupart d’entre nous, il est assez difficile de se représenter la ville de Romans telle que l’ont connue nos aïeux et cette gravure en est un magnifique exemple. Qui, aujourd’hui, pourrait imaginer qu’il y a seulement un peu plus de 100 ans, l’emplacement de l’actuelle école Saint-Just, de l’ancienne gendarmerie et de la place du Chapitre ressemblait à cela ?

À l’arrière-plan, on aperçoit l’ancien collège, à l’emplacement de l’actuel lycée Triboulet, et l’on peut donc dire avec certitude que cette gravure est postérieure à l’année 1889.

Un peu d’histoire

L’histoire de ce monastère commence en 1575 lorsque les religieuses de Saint-Just-de-Claix, en Isère, dont l’abbaye a été détruite par les protestants se réfugient à Romans. En l’an 1600, elles achètent un domaine appelé Beauséjour, appartenant à un bourgeois de Romans, pour fonder leur nouveau monastère. C’est la partie est, côté ancienne gendarmerie, de l’enclos final que l’on voit sur la gravure. On reconnaît très bien les principaux bâtiments mais leur intérieur a été maintes fois modifié et il ne reste aujourd’hui que très peu de traces anciennes. Par contre, à l’extérieur, on peut encore voir aujourd’hui le cloître construit en 1680 et qui est la galerie desservant les pièces du rez-de-chaussée sur la cour supérieure de l’école, et l’escalier du jardin construit en 1684.

/Les religieuses sont chassées

Suite à la loi de séparation des Églises et de l’État, les religieuses de Saint-Just avaient jusqu’au 30 juin 1906 pour évacuer les bâtiments. Les romanais étaient navrés de voir un pêle-mêle de caisses, de tables, de lits, de chaises, de bancs et de meubles de toutes sortes qui prenaient place dans les couloirs, les cours et le jardin en attendant de partir pour Valence, leur nouvelle destination. Tantôt, c’était l’infirmerie qui s’en allait avec ses malades, tantôt le noviciat, puis des groupes plus ou moins nombreux. La Mère Supérieure voulut partir la dernière. Elle ferma elle-même la porte et elle remit la clé au fonctionnaire qui était chargée de la récupérer au nom de l’État. La foule de témoins de cette scène sentait que la Révérende Mère était proche d’éclater en sanglots. À peine venait-elle de partir que Monseigneur l’évêque, qui avait toujours été très bon pour la communauté, frappait à la porte de Saint-Just mais cette fois, elle ne s’ouvrait plus et il s’en retourna à Valence pour adresser des paroles de réconfort aux religieuses.

Les restes d’une princesse

Lors de travaux de terrassement effectués en 1922 pour aménager les bâtiments en école publique, on avait retrouvé les restes de Béatrix (ou Béatrice) de Hongrie, la mère du dauphin Humbert II qui avait cédé le Dauphiné au royaume de France en 1349. Elle avait fondé l’abbaye Notre-Dame-des-Anges à Saint-Just-de-Claix. Sa sœur, Clémence de Hongrie, avait été reine de France et de Navarre en 1315. On transféra les restes de Béatrix dans l’église Saint-Nicolas puis, en 2003, dans l’église Saint-Barnard où l’on peut voir sa pierre tombale. C’est dans sa demeure en face de cette église que son fils Humbert II avait signé le traité de cession du Dauphiné avec le roi de France, Philippe VI. La boucle est bouclée.

Cet article est aussi paru dans le Dauphiné Libéré : https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2025/04/19/un-objet-une-histoire-le-monastere-de-saint-just